ロードノイズ対策【DIYの参考書6】制振材の施工ポイントを解説!

ロードノイズに関する知識も深まったでしょうし、制振材の準備も出来たならいよいよ実践してみましょう。

この記事が初めてという方は是非先に、このシリーズの1~5を、読んでみて下さい!

この制振施工は遮音施工や吸音施工より、やればやっただけの効果が出やすいのでがんばりましょう!

あくまで、「後から入り込む余地の残っている車」が対象ですからね!(笑)

おっと、それから施工前のデータ取りは出来ているかな?

スマホにサウンドメーターを入れて、テストコースを設定してロードノイズを測定してみよう。

隼人さんは施工前のアベレージは73㏈だった。

体感だけでなく、数値に出すことは重要だと思いますよ。モチベーションも上がるし!

それでは簡単に施工できる場所、ウォーミングアップから行きましょう!

リヤフロアパネルとフードパネルの施工

リヤフロアパネルの施工

リヤフロアパネルとはちょっと広義な言い方なので、正確にはリヤラッゲージメントフロアパネルかな。

リヤシートより後ろのフロアパネルで、スペアタイヤが収納されているパネルだ。

最近の車はスペアタイヤも省略されていて、その名残の形状が残されている。近い将来、全く形状がかわるんだろうね。

さてここは外せるモノを車外に出してしまえば、簡単にパネル(鋼板)とご対面できる。

練習にはうってつけの場所ですよ!。

手の甲の指の関節の部分で「コン、コン!」と叩いてみてほしい。

「ゴーン!」とそれはよく響くと思う。あらかじめ製造時に防振材が塗られていると思うけど、申し訳ない程度でしかないはずだ。

ここによく響くところから防振材を貼っていこう。貼ればはるほど音が変化するのが実感できると思う。

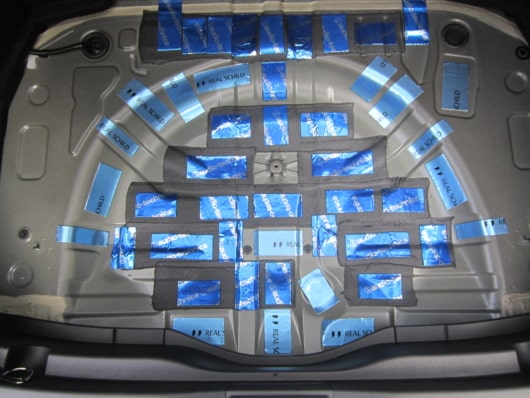

ちょっとやり過ぎ感があって綺麗でなくて申し訳ない。

ついついやるだけ変わっていくので、こんなになってしまった・・・。

2種類使っているのはそれぞれの特性で得意な周波数帯が違うため。幅広くカバーしたいでしょ。

また純正の防振材の上にはブチル系のアクアイエを使っている。

表面にかなり起伏があるので、密着性を重視してのチョイスだ。

防振材を貼り付けるポイントだけど、上に書いたように叩いてよく響くところ。

そして鋼板は複雑にプレスされているが,角になっている所は強度が出ていて響きづらい、平な面が響きやすいので、ここを攻める。

フードパネルの施工

プロはだいたいボンネットと呼ばずフードパネルと呼ぶ。

最近の車のフードパネルはとても軽く柔らかく出来ている。

制振施工をするとびっくりするくらい効果のある車もあるので、外せないところだ。

しかも施工しやすい。裏側にインシュレーターの付いている車と付いていない車があると思う。

付いている車はインシュレーターを外してアウターパネル裏側にも施工したいところだが、クリップがきつくてはずしづらい事が多いと思う。無理はしないほうが賢明だ。

付いていない車は防振処理後、市販の遮音材を大きく貼り付けると効果が大きい。

あまりカッコよくはないんだけれども、インナー側の骨格部分の鋼板に少し制振材を貼るだけでも効果がある。

叩いてみて響くようなら試してみてほしい。

たったこれだけでも全然違うから、ほんとに!

熱的に厳しいかもしれないので、閉めた時にエンジンルームの外側になるような位置決めがポイントだ。

たしかレアルシルトはエンジンルーム内は使用不可だったと思う。

さて、ウォーミングアップも終わったところで、本命に挑戦しよう!

ロードノイズの低減の本命はタイヤハウス内の制振施工!

タイヤハウス内の制振施工

「ロードノイズ対策で効果てきめんなところは?」と聞かれれば、やっぱり一番はタイヤハウス内だろう。

ノイズの発生源近くで出来るだけ小さく出来れば、それ以後の結果が違ってくるのは容易に想像できる。

ここは制振だけでなく遮音や吸音の複合技なので、、このシリーズの(遮音編)も参考にしてほしい。

さて、ここを作業するにはジャッキアップしてホイールを外し、さらにフェンダーライナーを外さなければならない。

ジャッキアップだが、くれぐれも気をつけてほしい。

車載のパンタグラフジャッキはあくまで緊急用で不安定なので使わない方が賢明だ。

ホイール交換やちょっとした作業には小型のガレージジャッキを備えておくと、とっても便利!

上の画像の様なモノがカー用品店やホームセンターで5,000円位で売られている。

特に作用点が皿タイプではなくて画像のような樹脂製でジャッキポイントを挟み込むタイプがいい。

脱落の危険が少なく、車を傷つけにくい。

隼人さんはさらにウエスをかまして使っている。そうすると車の塗装も傷がつかないでしょ。

けっこう多いのよ、ジャッキポイントが曲がっていたり、塗装がボロボロの車!

そして、基本はジャッキアップ後は馬に乗せてからの作業だからね!

さてホイールを外したら、フェンダーライナーを外してみよう。

ちょっと面倒だが、クリップとビスでとまっているだけなので誰でも外せるはずだ。

フェンダーライナーを外してみると、裏側はかなり泥が溜まっているはず。

ついでにタイヤハウス内も綺麗に掃除しよう。

防振材を貼るところは、汚れや水分を取り除き、脱脂するのが基本中の基本だ。

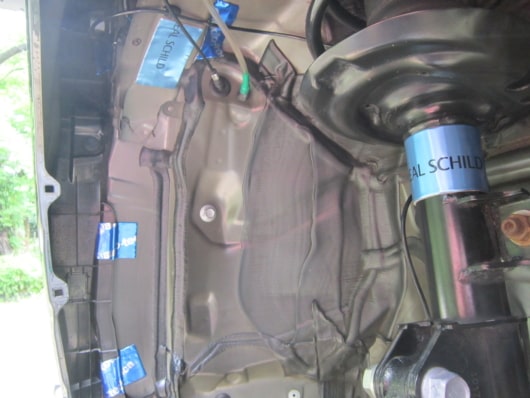

さて、実際の作業ポイントだけれども、いつものように叩いてみて弱そうなところ、穴があいているところ、それからおススメなのが、ストラットの上部とエプロン取り付け部分周辺だ。

このあたりをしっかりやると、ロードノイズ低減に効果てきめんだ。

走行中路面からの突き上げの感触がガラッとかわって、高級車感がアップするよ!

あとは固体伝搬音の伝わりをイメージしながら工夫を凝らしてみてほしい。

サスペンションの制振施工

個別に計測している訳では無いので、絶対とは言い切れないがサスペンションを構成するパーツ自体に制振材を貼り付けるのは非常に効果が高いと思う。

ショックアブソーバーやマウントフレーム、ロワーアームなどに貼ってみよう。

ついでに簡単なのでアルミテープチューンもやっちゃいましょう!

ショックやブレーキキャリパーにアルミテープが貼ってあるのがみえるかな?

▼アルミテープチューンに関しては下記記事で紹介しています▼

ここまでの制振施工のまとめ

肩慣らしのリヤフロアとフードパネル、ちょっと難易度は高いがやっただけの効果が出るタイヤハウス内とサスペンション。

実際隼人さんもやってみてテストコースで施工後を測ってみた。

4dBの低下を確認出来た。体感的にも全く違う車のようだ。

一番良かったのは、「頭の周りにまとわりつくこもった低音」が無くなったこと。

とにかく1ランク上の高級車になった印象ですよ!

極低速ではほとんど無音で転がります。(盛ってません!本当です。笑)

室内の制振施工

最後に室内空間を構成するパネル群の制振施工を考えましょう。

いままでの流れで、モノコックボディーの鋼板はどこに施工しても間違いではない。

とくにルーフへ向かうピラーは攻めどころだ。

ドアに関しては今後、カーオーディオでドアチューニング(デットニング)をやる予定なのでそちらに回したい。

それから室内の制振施工はいままでの制振施工と違ったもうひとつの目的がある。

今まではひたすら固体伝搬音の低減に努めていたわけだけど、今度は伝わって来た固体伝搬音の室内での放射を抑えこまなければならない。

例えると糸電話の聞き手側の紙コップを鈍くする工夫だ。

ちょっと長くなったので、次回「内張り編」としてやりましょう!

▼続けてお読みになる方は下記からどうぞ。▼

今回はこれにて終了。

お疲れさまでした!

ディスカッション

コメント一覧

こんにちは。とても科学的、論理的で説得力抜群のご説明です。

近いうちにタイヤハウスの制振にトライしようと思っており、レアルシルトを用いようと考えています。

ご相談したいのは、必要な分量です。

ネットを物色すると、30×40のシートが偶数枚セットになっているケースが多いのですが、フロント、リアを惜しむことなく施工しようとした場合、何枚程度必要と見積もられますでしょうか。

アドバイスいただけると幸いです。

もう一点。

タイヤハウスの制振にくわえて、よくタイヤハウスカバーに遮音、吸音シートを貼り付けるという施工を見かけますが、隼人さんからみると費用対効果はいかがでしょうか。

もし効果が高いようであれば、ついでに頑張ろうかと思いまして。

よろしくお願いいたします。

ご質問また記事を評価して頂き、ありがとうございます。このシリーズは結構苦労しましたので、この様なコメントを頂くと素直にうれしいです。

さてご質問に対してですが、ネットショッピングではクレールオンラインショップさんが最安と思われます。

レアルシルト1枚の単価が、1410円、送料750円です。8枚以上が送料無料になるようで、12枚セットが一枚当たり1354円となり、お買い得ではないでしょうか。

1か所あたり3枚割り当て出来れば、かなりの成果を得られると思います。

タイヤハウスカバー(フェンダーライナー)裏の施工も対費用効果的にも十分に期待が持てると思います。

またショックアブソーバーなどのサスペンション類も効果絶大だと思いますのでお勧めします。

特に、ショックアブソーバーには、アルミホイールの隙間から、レアルシルトが「チラッ」と見えると視覚的にもカッコいいですよ!(笑)

レアルシルトはカットに苦労するので、気を付けて作業して下さいね!